Linguistique psychomécanique et LSF

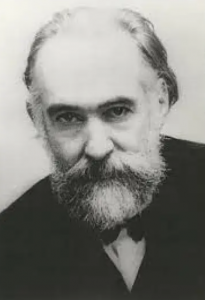

Gustave Guillaume

Gustave Guillaume (1883 – 1960) est un linguiste français, auteur d’une théorie originale du langage connue sous le nom de « psychomécanique du langage ».

Présentation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Guillaume

Guy Cornillac, Gustave Guillaume : une vie, une œuvre, Langages 2010/2 (n° 178), pages 11 à 20 : https://www.cairn.info/revue-langages-2010-2-page-11.htm

Philippe Séro-Guillaume : Langue des signes et français : une approche psychomécanique, Connaissances Surdités n° 13 2005 : https://www.acfos.org/wp-content/uploads/base_doc/lsf/lsfpsychomecanique_cs13.pdf

Philippe Séro-Guillaume, Approche contrastive français/Langue des signes française et application en matière d’interprétation : http://www.fondsgustaveguillaume.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/02/S%C3%A9ro-Guillaume_Langue-des-signes.docx

Fonds Gustave Guillaume : https://www.fondsgustaveguillaume.ulaval.ca/

Petite bibliographie : https://www.babelio.com/auteur/Gustave-Guillaume/52100/bibliographie

Lesart psychomécanique

extraits du blog :

Lesart psychomécanique œuvre dans la filiation du constructivisme et de l’épistémologie génétique de Jean Piaget dont la psycho-mécanique du langage de Gustave Guillaume est, selon nous, partie prenante. Lesart signifie langue, entendance, surdités, apprentissage, recherche, théorie.

Piaget, avec l’assimilation et l’accommodation, processus antagonistes et complémentaires, propose une théorie du développement de l’intelligence qui prend en compte l’activité du sujet. C’est le sujet qui construit sa connaissance au fil de ses interactions. Notre adhésion à l’approche constructive en matière d’apprentissage implique des pratiques de pédagogie active.

Gustave Guillaume, avec sa linguistique opérative, dite psychomécanique, assigne aux catégories grammaticales une fonction fort différente de celle que lui attribue la grammaire scolaire. Par exemple, pour cette dernière, le singulier et le pluriel rendent compte du nombre des objets dont il est parlé. Pour Gustave Guillaume la raison d’être de la catégorie du nombre est de rendre compte de l’opération mentale, du mouvement de pensée de celui qui parle, autrement dit de l’activité du sujet. Le singulier, approche au continu, peut renvoyer à un nombre beaucoup plus important (voire illimité) que le pluriel, approche au discontinu. Que l’on songe à l’homme est un loup pour l’homme et à les hommes sont entrés dans la ville. Par ailleurs, la linguistique guillaumienne permet d’embrasser dans un même cadre théorique les langues des signes et les langues vocales. En effet, Gustave Guillaume, classe les langues en trois aires –stades de construction du langage– en fonction du mode de construction par le locuteur du vocable. Par exemple, aire prime et caractère chinois, aire seconde et mot arabe, enfin aire tierce et mot français. A cet égard les langues des signes sont des langues de l’aire prime.

Parmi les articles à consulter :

- Langue des signes, surdité et accès au langage

- Approche contrastive français/Langue des signes française : empirisme ou psychomécanique

- La fonction de la traduction en langue des signes dans l’enseignement du français

- Compétences permettant de passer du français écrit à la LSF

- Plaidoyer pour une approche génétique du signe de la LSF

- Langue des signes : iconicité ou scénarisation ?

- La prise en charge des élèves sourds : un poste d’observation privilégié du fonctionnement de notre société

- La place du labième dans la langue des signes

- Coverbalité et cogestualité dans la langue des signes

- etc.

https://www.lesart-psychomecanique.fr/